La remise des prix des Mémoires de la Mer 2023 aura lieu le lundi 4 décembre prochain à Paris au Musée National de la Marine qui réouvrira à la mi-novembre après six ans de travaux.

Voici la liste des BD en compétition :

La remise des prix des Mémoires de la Mer 2023 aura lieu le lundi 4 décembre prochain à Paris au Musée National de la Marine qui réouvrira à la mi-novembre après six ans de travaux.

Voici la liste des BD en compétition :

La remise des prix des Mémoires de la Mer 2023 aura lieu le lundi 4 décembre prochain à Paris au Musée National de la Marine qui réouvrira à la mi-novembre après six ans de travaux.

Voici la liste des livres en compétition :

Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois avaient, cette année, dédié leur 25ème édition à la Mer et demandé à Alain Cabantous, professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne et pilier, depuis leur création, des jurys des Mémoires de la Mer, d’en prononcer la conférence inaugurale.

Sous un titre quelque peu énigmatique « La mer… en partages ? », Alain Cabantous s’interroge sur la difficulté pour l’historien d’appréhender la mer « un sujet primitivement et massivement littéraire ou pictural mais aussi un sujet éminemment scientifique renvoyant à la biologie marine, à l’écologie, à l’océanographie, à l’orographie sous-marine ; ces derniers domaines fleurant bon la géographie. »

« Comment un historien écoute-t-il ou plutôt entend-il non plus seulement les bourrasques et les canonnades mais la mer tout entière ? »

Voici, dans son intégralité, la réponse d’Alain Cabantous.

Nul ne sait ce qui existe au-delà de l’Océan ténébreux, ni n’a pu en apprendre rien de sûr en raison des difficultés qu’opposent à la navigation la profondeur des ténèbres, la hauteur des vagues, les nombreuses tempêtes, la prolifération des bêtes et la violence des vents. Al Idrisi, Géographie ou livre de Roger (1154 milieu XIIe siècle)

Je suis allé à Dieppe et je n’ai pas vu la mer écrit Marmontel, à la fin du XVIIIe siècle Correspondance, laissant entendre par là qu’il n’a pas vu de tempête

La mer, l’avez-vous entendue ? Qui a déjà entendu la mer ?

Per Pondaven (1962-2008), L’ivrogne du vent

Ni moi, ni vous, ni personne. La mer est un fantôme.

Elle ne parle pas. Ses seuls mots sont de sel.

Trois extraits, sur un temps long, qui, chacun à sa manière, évoque la difficulté d’appréhender la mer constituée en une sorte de mystère et d’insondable imprévision qui se dérobent en imposant une violence native et emblématique. Autant d’approches différentes qui, parallèlement, aiguisent une sensibilité propre à chacun de nous, une « maritimité » singulière, ce rapport intime à la mer. Car aborder ce thème océanique revient toujours à convoquer des souvenirs et des images à la fois autonomes et dépendants, entre impressions subjectives, lieux communs, créations artistiques et publicité.

Face à la construction disparate d’un tel sujet, comment peut réfléchir un historien ?

D’abord en s’avouant qu’il est probablement l’un des derniers à se saisir d’un sujet primitivement et massivement littéraire ou pictural : truchements qui ont permis un partage entre paysages sublimes et naufrage-catastrophe ; mais aussi un sujet éminemment scientifique renvoyant à la biologie marine, à l’écologie, à l’océanographie, à l’orographie sous-marine ; ces derniers domaines fleurant bon la géographie.

Peut-être influencé par Strabon, géographe et historien, (-60 avant J.-C./+20) qui assurait que « C’est la mer qui dessine la terre », Michelet, dans son ouvrage de 1875, La Mer, semble faire sien le conseil en affirmant que « c’est par la mer qu’il convient de commencer toute géographie » bien « qu’il écoute les tempêtes en historien, y percevant la rumeur des batailles » (Paule Pelletier). Justement, comment un historien écoute-t-il ou plutôt entend-il non plus seulement les bourrasques et les canonnades mais la mer tout entière ? Alors qu’elle impose à tous ses temporalités, que peut-il mobiliser pour son approche ? Sinon des notions topographiques à la condition qu’elles soient saisies, créées, ressenties, animées par des hommes et des femmes qui, d’une manière ou d’une autre, se collettent à ce milieu.

Car, socialement et culturellement, la mer possède une dimension dialectique où se jouent des contradictions majeures. D’évidence, la mer en partages sépare et unit tout à la fois. Porteuse d’une double figure, celle de la fascination et de la terreur, qui renvoie au tremendum et au fascinens développé par Rudoph Otto, elle se revêt confusément à sa surface et dans ses abysses une dimension sacrée. Mais bien davantage elle favorise une partition et une compétition entre les savoirs, les nations, les individus, se transformant en un théâtre d’affrontements incessants. Elle impose une séparation entre le travail et le ludique, entre le ciel et les abysses, entre le rêve et le réel, entre marins et terriens. Faussement familière aux estivants de notre temps, elle n’en contient pas moins encore une part d’inconnu, une opacité qui hier était massive.

Proposer une réflexion historienne plus qu’historique en si peu de temps, impose évidemment des choix, contraint à des raccourcis, provoque des frustrations, oblige à l’évitement de lieux communs des « hommes libres qui toujours chériront la mer ». Et parce que l’historien doit ici se faire géographe, je proposerai une démarche autour de la mobilisation de quelques notions : l’espace, le lieu, le territoire. Données qui, s’appliquant d’abord aux milieux terrestres, revêtent avec la mer un tour nécessairement un peu différent.

Même si l’épistémè a rendu l’approche extrêmement complexe de ce concept central de la géographie scientifique et plurielle, depuis les travaux de Jean Gottmann jusqu’aux approches de Roger Brunet et Jacques Lévy, on entendra l’espace comme un environnement naturel, une « grande étendue d’eau » tel le leitmotiv moqueur, aussi lourdement insipide que dubitatif, qu’égrainent les personnages de Jean Tardieu dans La sonate des trois messieurs. Une vaste étendue d’eau donc qui compose 71% de la surface de la terre, abrite plus de 60 ou 70% des espèces vivantes, engendre plus de 60% des écosystèmes, régule plus de 80% des climats de la terre. Mais une vaste étendue d’eau qui s’inscrit et se comprend dans un cadre sociologique et temporel tel que la valorise la géographie culturelle (d’Armand Frémont à Guy Di Meo) ; une dimension temporelle donc historique.

Plusieurs variables découlent de cette acception.

En premier lieu, l’élargissement du milieu en fonction du rythme des ambitions des états ou des curiosités contraintes des individus. Dans l’histoire de l’Europe, pour simplifier, au commencement était la Méditerranée. A partir de là, fixons simplement quelques étapes entre les trois continents du Bateau de Palmyre (Maurice Sartre) aux Quatre parties du monde (Serge Gruzinski). Bref des explorations vers l’est – Océan indien- ou vers le sud -la Lybie antique (Afrique)- à celles de l’ouest : des côtes occidentales africaines avant l’élancement de la grande traversée atlantique. Ce sont là les genèses de « la dilatation de la foi et de l’Empire » (Luis de Camoës). Mais ailleurs aussi. En Orient, sous la dynastie Song du sud (XIIe siècle), les Chinois avaient agrandi leur espace et déjà atteint l’Inde, le golfe Persique et l’Afrique. Et bien avant Balboa (1513) ou Magellan (1520), rappelons les découvertes successives de l’immense Pacifique par des Polynésiens à partir de sauts insulaires. Et pourtant, malgré les sillages multiples des découvreurs, cet espace semble toujours se présenter sans traces.

« La mer est un chemin sans chemin » assène le redoutable magistrat bordelais, Pierre de Lancre au début du XVIIe siècle comme pour justifier son jugement sur la perdition maléfique des pêcheurs basques qui la fréquentent. D’un réalisme plus sensible, Chateaubriand écrit dans les Mémoires d’outre-tombe : « Sur le chemin de l’Océan, le long duquel on ne perçoit ni arbres, ni villages, ni villes, ni tours, ni clochers ; sur cette route sans colonnes, sans pierres miliaires, qui n’a pour borne que les vagues, pour relais que les vents, la plus belle des aventures est la rencontre entre deux navires ». Plus prosaïquement, en évoquant les affrontements militaires de la guerre de Succession d’Autriche et peut-être songeant à quelques revers subis par la flotte de son roi, Phélypeaux de Maurepas, secrétaire d’état à la marine, estimait qu’après une bataille navale « la mer restait toujours aussi salée ». Comme si l’espace reprenait ses droits à l’infini.

Le rôle des humains et le partage qu’ils en font permet-il pourtant de mieux circonscrire cet espace océanique ? Si dans l’histoire européenne, l’espace de la Méditerranée est devenu un acteur à part entière et pas seulement au temps de Philippe II, cher à Fernand Braudel, ce statut n’est performatif que par l’action des hommes. Il n’y a donc pas en soi d’histoire de l’Atlantique, d’histoire de la Baltique ou de la mer du Sud ni même une Atlantic History, en outre trop anglo-saxonne pour être totalement légitime.

Car ce sont les hommes qui toujours déterminent la factualité d’un espace à travers leur propre histoire collective, leurs propres souffrances partagées, leurs propres espoirs, leurs propres ambitions aussi. La mer demeure l’espace obligé et renouvelé du passage vers une terre promise, imposée ou carcérale, c’est selon. De Moïse aux colonisations grecques jusqu’aux traversées contemporaines et si souvent tragiques des migrants fuyant la guerre, les ravages climatiques ou la misère à partir de la Libye ou de la Tunisie : soit au moins 25 000 morts en 2021, soit encore environ 50 000 passagers clandestins de janvier à juillet 2022, en hausse moyenne de 40% par rapport à l’année précédente. L’histoire est remplie de ces innombrables autres voyages migratoires en rupture destructive dont ceux de ces millions d’esclaves déportés pendant trois siècles et demi. Déjà 300 000 à la fin du XVIe siècle, 20 à 30 000 par an autour de 1750, 100 000 annuellement à la fin du siècle.

Simultanément, tant d’autres personnages, non contraints par un simple « aller » ont sillonné cet espace au gré des opportunités laissant à leur tour des traces éphémères dont l’écriture est souvent le seul sillage. Un exemple parmi d’autres avec l’épopée de l’équipage de Piero Querini, noble vénitien dont la nef partit de Crête en avril 1431 afin de rejoindre la Flandre. Au milieu novembre et pour cinq semaines, le bâtiment dériva vers le nord, affrontant un gros temps incessant. Il fut abandonné au large de la Norvège avant qu’une petite partie de l’équipage à bord d’une embarcation de fortune n’échouât sur une île déserte de l’archipel des Lofoten le 6 janvier 1432. Secourus par des pêcheurs voisins, ils furent hébergés trois mois. Les rescapés, une dizaine, regagnèrent Venise entre octobre 1432 et janvier 1433 par la Suède, Rostock ou Londres. Au total, près de deux ans de dérive dont la seule trace est celle de la parole transcrite d’une poignée de survivants.

Pourtant la circulation des hommes, donc des informations, de la spiritualité comme des marchandises, s’accentua singulièrement dès le XVIe siècle pour s’intensifier, installant cet espace comme un vecteur essentiel des activités humaines. Jusqu’à y associer depuis quelques décennies une dimension ludique avec les sports de voile.

Face à la mer où plus que nulle part ailleurs la manifestation des éléments naturels n’est aussi dangereuse, le rapport des humains à cet espace s’apparente encore à une autre tentative d’apprivoisement à travers des fixations mythiques. Comme si la volonté de contrôler l’incontrôlable suscitait un ensemble de processus culturels et l’imaginaire à l’œuvre. Que n’a-t-on dit, écrit sur les tempêtes, les naufrages ou les « fortunes de mer », métonymie de la catastrophe et figure extrême du risque ? L’espace violent, assourdissant, provocateur devant les prétentions humaines, se transforme, enfle, se creuse, se replie, de ressac en déferlante, et présente alors une mobilité incessante où le paysage change à tout instant, accentuant encore la perte des repères en un dessaisissement incessant. Même si chaque navigation, rappelons-le et heureusement, n’est pas grosse d’un naufrage, très loin s’en faut. Entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, hormis les redoutables voyages vers l’Asie, les grandes compagnies commerciales « n’ont perdu » que 3 à 4,5% de leurs bâtiments. Proposons encore un autre ordre de grandeur : entre 1825 et 1960, on aurait compté environ 13 à 14 000 naufrages soit une bonne centaine par an, engloutissant au total 1,7 million de victimes. Mais c’est d’abord et surtout la dimension dramatique de l’événement, le combat contre les éléments plusieurs heures durant, voire plusieurs jours ou même plusieurs semaines, la souffrance des naufragés jusqu’à la perte des traces d’humanité, la destinée très incertaine des survivants à laquelle on ne pense pas toujours qui provoquent la crainte de l’inévitable affrontement avec cet espace. Signe prémonitoire de la fin des temps

Qui plus est, dans de multiples systèmes de représentations ou de cosmogonies, la surface agitée renvoyait généralement à ses bas-fonds, assimilés plus tard à un impénétrable sixième continent. La mer devint alors un espace des profondeurs terrifiantes, antre d’une tératologie grouillante, et sur lequel Dieu lui-même n’aurait pas eu prise (Amos, chapitre IX). Spatialité diabolique et monstrueuse à la fois dont les termes et les témoignages nous permettent de mesurer si mal pourtant l’angoisse de ceux et celles dont le corps risquait d’être livré aux abysses, voués à la disparition cannibale et à la déréliction spirituelle.

Néanmoins, l’espace maritime reste, ici et là, jalonné de lieux naturels (promontoires, caps, anses, récifs, îles, etc.) ou non (ports) qui sont autant de portions d’espace sujettes à des appropriations singulières et à des mises en discours spécifiques.

Car si la mer en tant que telle, n’est pas à proprement parler un lieu, elle se constitue en une sorte de déterminant essentiel qui les fixe, les construit. Parmi eux, on en retiendra deux : le port et le navire.

Un port est établi soit en fonction d’une réalité topographique, ici une baie ou un bassin abrité (Marseille, Amsterdam), là une embouchure fluviale (Gdansk) ; soit comme point de rupture de charge à l’articulation de la mer et du fleuve à l’image des nombreux ports de fond d’estuaire souvent d’origine médiévale : Londres, Séville, Bruges, Anvers, Nantes, Bordeaux, Rouen, Hambourg, Lisbonne, etc. ; soit enfin par la volonté de la puissance publique. A l’époque moderne en particulier (XVIe-XVIIIe siècles), la création de villes nouvelles fut essentiellement portuaire. Parmi elles, Le Havre, Lorient, Sète, Whitehaven, Altona, Karlskrona, Livourne, Vila Real, Saint-Pétersbourg. Sans compter, dans le même temps, les fondations des cités coloniales américaines. Ou encore l’extension maritime de villes africaines anciennes (Dakar, Conakry, Zanzibar) voire directement liées à la colonisation (Le Cap)

Ces lieux sont d’abord des ancrages destinés à affronter victorieusement ce qui apparait à tous un « espace sauvage ». Lors de la pose de la première pierre du port de Sète en 1666, le chroniqueur Jacques Martel n’écrit-il pas : « Cette pierre, ainsi bénite, fut portée en procession jusqu’au bord de la mer. Et après l’avoir fait mettre où les flots venoient la baigner, on conjura la mer d’avoir du respect pour elle et pour toute structure dont elle devait être le principe ». Le port se doit d’être ainsi un lieu de domestication, un indispensable instrument, peu à peu soutenu par les phares, destiné à maîtriser l’océan en sus des passes, bancs et courants qui servent à sa protection tout en étant responsables de la perte de nombreux navires à son approche ou dans sa rade.

Le port est aussi un lieu « réceptacle de richesses », de l’emporium antique à la sidérurgie sur l’eau ou aux raffineries d’aujourd’hui ; partant, un lieu de fraudes et de larcins. Un lieu d’innovation technologique dont les instruments de levage avec Gdansk et sa grue ou le premier bassin à flot commercial à Liverpool en 1715 sont des exemples emblématiques. Un lieu de monumentalité largement mis en valeur, de manière souvent fantasmée, par la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles, alors que la réalité était souvent beaucoup plus prosaïque et délabrée, faute de quais appropriés, de chenaux d’accès non entretenus par manque de moyens. Un lieu de spectacle saisi par Vernet ou Hue animé par le va-et-vient des navires, le départ festif des flottilles de pêche, à propos desquelles les touristes vont accourir en quête de dépaysement surtout grâce au développement des chemins de fer après 1850. Plus rien de tout cela ne subsiste aujourd’hui puisque les ports déconnectés des villes sont devenus des lieux en léthargie hormis le temps court des grandes courses à la voile.

Enfin, pendant longtemps et au moins depuis l’époque médiévale jusqu’au milieu du XXe siècle, un port et plus encore un port d’envergure abritait la présence spécifique des gens de mer (pêcheurs, matelots, officiers) mais, contrairement aux idées reçues, toujours très minoritaire au regard du reste d’une population locale plus ou moins inféodée aux activités maritimes ; le port demeurant alors ce lieu socialement partagé en dépit de rythmes décalés où le temps de l’absence dicte sa loi. Réalité largement disparue elle aussi.

Second exemple, second lieu induit par la mer : le navire.

Lieu de partage pour tous les navigants, marins et passagers. Lieu de modernité puisque le navire restera longtemps la machine technique la plus sophistiquée jusqu’au seuil de la révolution mécanique et avec l’usage de la vapeur. Machine remarquable, indispensable autant que vulnérable.

Lieu d’investissement capitalistique majeur et lieu d’exploitation. Rappelons que la division du travail, les cadences épuisantes du labeur se sont d’abord exercées sur les bateaux morutiers. Lieu de puissance affichée et de dangers insoupçonnés souvent implacables pour les non-initiés. A cet égard, au cours des navigations, les mousses payèrent un lourd tribut, victimes des innombrables pièges qu’il recèle.

Lieu de contradiction comme la mer elle-même. Circonscrit, insalubre, confiné, qui se meut au sein d’un décor illimité, balayé par les vents. Lieu de promiscuité et de violences masculines, lieu d’épreuves, d’éloignement, de maladies et de « mort ailleurs ». Durant l’époque moderne plus de la moitié des navigants décèdent hors de leur port d’attache.

Cette mort justement, fabrique d’un non-lieu.

Non à la façon dont l’entend Marc Augé, c’est-à-dire un endroit « où peut s’exercer une expérience d’individualité solitaire et de médiation non humaine » précise-t-il à propos des grandes surfaces, des gares, des autoroutes, des aéroports. Mais parce que la mort en mer, épisode « ni identitaire, ni relationnel, ni historique », s’appréhende effectivement comme un non-lieu. Un point d’effacement rapide, violent, radical, un événement éphémère et sans retour, quasi anonyme et parfois si peu humanisé pour chacun à bord. Ainsi après un affrontement sanglant en mer du Nord, en septembre 1708, le galérien Jean Marteilhe, rapporte qu’après la bataille « On ne faisait que déchaîner et jeter à la mer sans examiner de plus près si on était mort ou en vie. Ces funérailles se faisaient d’ailleurs si précipitamment que dans un moment ils avaient vidé tout le banc.

Plus généralement, si l’on en croit le navigateur anglais Edward Barlow (1656-1703) : « Quand il meurt (le marin) est rapidement inhumé, épargnant à ses amis le désagrément d’aller à l’église et d’entendre sonner le glas, d’avoir à assumer la charge de lui faire une tombe et un cercueil, d’inviter ses amis et sa famille à son enterrement, d’acheter du vin ou du pain pour qu’ils boivent et mangent avant la cérémonie ou d’autres ennuis de ce genre. Quand il meurt, ils le cousent dans une vieille couverture ou une vieille toile, accrochent à ses pieds deux ou trois boulets de canon et le jettent par-dessus bord, souhaitant le repos à sa pauvre âme, sans avoir de prédicateur qui lise devant sa tombe ni aucune autre forme de cérémonie. » A travers le réalisme de ces mots, les gens de mer semblent bien des laissés pour compte même dans ce domaine. Comme si le non-lieu partagé autour de la mort s’apparentait à un abandon expéditif, forme ultime de désocialisation.

Il est exact qu’en régime de chrétienté, pour les mourants en mer, nul secours spirituel ou sacramentel, sauf dans le cas de la rare présence d’un aumônier, sur les flottes de guerre voire sur les bâtiments de quelques grandes compagnies. Ce non-lieu de la disparition, impliquait une autre radicalité imposée cette fois aux familles restées à terre. Elles se trouvaient alors exclues de toute possibilité topographique de recueillement. D’où les subterfuges et la création d’autres lieux pour réintégrer « ceux qui ne meurent pas comme les autres » : murs des naufragés dans les cimetières, ouverture nocturne de tombes fraîches dans la nuit du 1er au 2 novembre, rites laïques du proëlla autour du corps absent dans les îles armoricaines. Autant de palliatifs et de partages possibles face à l’insondable séparation.

Mais entre espace et lieu peut-on aussi penser la mer comme territoire ?

Les géographes ont aussi beaucoup travaillé cette notion (Maryvonne Le Berre, Roger Brunet et plus récemment Hervé Berdif). En effet, le territoire se distingue de l’espace par une organisation soutenue par le principe de domination (là où un pouvoir s’exerce). Il s’impose aussi par son caractère d’appartenance et d’appropriation au profit d’un ou de plusieurs groupes « afin d’assurer leurs besoins vitaux », enfin, ici aussi, il s’impose par des limites.

Revenons sur ces caractéristiques pour les rapporter à la réalité océane.

Contrôler la mer, c’est donc tenter d’en faire un territoire prolongé de la souveraineté et de la puissance économique d’une communauté ou plus encore d’un état : des colonisations grecques au Mare nostrum romain, désignation reprise orgueilleusement par Mussolini avec le succès que l’on sait. La Hanse ou des thalassocraties italiennes avec Gênes et Venise poursuivirent le même objectif. La conquête des îles procède de cette stratégie mais selon des modalités différenciées : militaire ici (Belle Ile, Malte), économique ailleurs (les Canaries ou les Açores avant les Antilles), les deux dans le cas de l’archipel japonais ou des îles de la Sonde. Au revers, c’est alors que ces territoires insulaires perdent leur puissance onirique, leur dimension fantastique où tout pouvait arriver dans la destinée de l’homme comme le rapportent tant de récits : de l’Odyssée aux Singularités de la France Arctique d’André Thevet en passant par le voyage de saint Brendan.

Cette volonté politique fit et fait de la mer un territoire partagé donc jalousé (Guillaume Calafat) de la part des grandes nations. Dans l’histoire européenne occidentale, la France manifesta un intérêt lent, tardif puis accru pour les provinces maritimes (Normandie, Picardie, enfin Languedoc et Provence au bas Moyen-Âge, Bretagne au XVIe siècle), base d’une entreprise politique d’envergure : devenir une puissance océane. Pour l’Angleterre, en revanche, les possessions des Plantagenêt, selon Yves Renouard, instaurèrent pour un temps l’Atlantique comme centre de gravité entre la grande île et l’Aquitaine, favorisant une autre approche de la territorialité. Avant de la ramener à l’époque moderne à une emprise sur la Manche, devenue d’ailleurs l’English Channel. Aujourd’hui les eaux territoriales poursuivent et confirment ce rôle. Elles constituent cette partie de la mer côtière sur laquelle s’exerce et s’étend la souveraineté d’un état : 12 milles marins (22 km), selon la Convention des Nations Unies de 1982, avec droit de passage pour les navires inoffensifs. La France avec 11 millions de km2 possède d’ailleurs la deuxième superficie mondiale. S’y ajoute, depuis cette date, la création des ZEE (zones économiquement exclusives) sur lesquelles un état côtier exerce sur deux cents milles marins des droits souverains et économiques en matière d’exploration et d’usage des ressources naturelles.

Pareilles ambitions ont nécessité la possession d’instruments destinés à conquérir et assurer cette domination. On évoquera en premier lieu « Les séductions mobiles de la cartographie » (Jean-Noël Jeanneney). De la carte pisane (1296) aux portulans -qui indiquaient tracés des routes et sites des ports-, avant la cartographie de plus en plus précise, de l’école de Nuremberg ou de celle d’Henri le Navigateur, c’est à la fois la connaissance et le contrôle possible de ces nouveaux territoires hier inconnus qui étaient en jeu. D’où l’importance considérable de cette documentation longtemps tenue secrète. L’élaboration de ces cartes était d’ailleurs l’une des missions essentielles des découvreurs, avec leurs repères et leurs mesures toujours jalousement conservés. Simultanément, la cartographie a longtemps permis, au moins jusqu’au milieu du XVIIe siècle, d’y fixer des signes symboliques (monstres marins, sirènes, côtes déchiquetées des magnifiques représentations d’Ortelius à la fin du XVIe siècle) comme pour en visualiser les dangers et signifier ainsi les limites revendiquées d’un territoire apparemment maîtrisé.

Le contrôle territorial s’appuie aussi sur une construction juridique. Code justinien, normes musulmanes, rôles d’Oléron, Consolat del Mar, lois de Visby, furent mobilisés, en compilations successives, non seulement pour tenter de régler les litiges commerciaux mais aussi pour établir et faire respecter un pouvoir de juridiction afin d’affirmer justement la souveraineté de territoires qui se doivent de coexister. Mais ce droit maritime multiple et sédimenté n’excluait nullement les contestations nées de l’appétence d’une extension maritime qui ouvrait à des lectures concurrentes guidées par les objectifs de chaque état. On peut à ce sujet se reporter aux ambitions et à la revendication du monopole commercial affichées des grandes compagnies, de la Carrera de Indias à la V.O.C. néerlandaise. On peut encore évoquer la célèbre controverse engagée entre le Mare clausum de John Selden en réponse au Mare liberum d’Hugo Grotius (1604), suscitant à terme les actes de navigation de Cromwell après 1651. Pour autant, cet encadrement plus ou moins respecté n’évita jamais le refus revendiqué de toute tutelle, alimenté, entre autres, par les actions de pirateries perpétrés hier par les Tyrrhéniens, aujourd’hui par les écumeurs de la mer de Chine, de la Somalie ou du golfe de Guinée.

Les flottes de guerre et, partant, l’encadrement des populations maritimes, constituent le troisième élément permettant d’exercer cette domination territoriale. Walter Raleigh, à la fin XVIe siècle, affirmait : « Celui qui commande la mer, commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde et par là le monde lui-même ». Si les Song, en Chine, furent les premiers à établir après 1130 une marine militaire permanente, c’est seulement à l’époque moderne qu’en Europe, des flottes semblables devinrent le symbole et l’instrument du seapower. Elles nécessitèrent le développement de la construction navale, l’établissement et la multiplication des arsenaux – véritable territoire dans le territoire urbain-, le recrutement des équipages. Entre système de la presse et registres des classes puis inscription maritime, les populations navigantes, toujours peu nombreuses (vers 1760, on comptait environ 120 000 marins au Royaume-Uni, 60 000 en France, 30 000 en Espagne), donc disputées, furent pendant longtemps les seules à devoir un service militaire obligatoire et régulier, sans grandes contreparties en dépit d’arrangements nécessaires pour maintenir leurs faibles contingents. Pour eux, la mer, saisie par l’Etat, demeura un partage contraint.

Mais l’extension territoriale favorise simultanément la convoitise et l’appropriation des richesses. Hier les pêches. Le cas de Terre Neuve est emblématique avec la création d’abord empirique de territoires nationaux comme exportés autour de l’île avant que les clauses du traité d’Utrecht de 1713- n’abandonne l’ensemble à l’Angleterre, exception faite du French shore qui, jusqu’en 1904, autorisa aux morutiers français l’usage de certaines zones. Aujourd’hui ce sont les énergies fossiles (celle de la mer du Nord pour notre continent), les métaux rares, les ressources des vents et des marées, la biodiversité des fonds d’un sixième continent encore largement inconnu ; autant d’objets de partages réglementés et disputés.

Enfin, la notion de territoire maritime ouvre à la question de ses limites qui peut être d’abord associée aux frontières naturelles de la mer : ce que Braudel affirma à l’encontre de Lucien Febvre. Les rivages ont donc pu en constituer une. Mais non sans un questionnement essentiel : la mer s’arrête-t-elle vraiment à cette interface ? Physiquement peut-être même si le revif se fait sentir loin à l’intérieur. Politiquement ou économiquement, c’est beaucoup moins sûr. Rappelons à ce sujet les différences perceptives, au moins jusqu’au milieu du XIXe siècle entre, d’un côté, l’Angleterre pour qui la frontière de son territoire restait la pleine mer, garantie par le wooden wall des HMS et, de l’autre, l’Espagne ou la France pour lesquelles c’est bien le rivage qui demeurait la frontière territoriale (d’où les fortifications du littoral français de Louis XIII à Napoléon III). Economiquement ensuite. En effet, la dynamique de la construction navale britannique n’aurait pas été concevable sans les naval stores dont les matériaux venaient du centre de la Suède, de Pologne ou de Sibérie. A une échelle moindre, celle de la France par exemple, les bois du Jura ou des Pyrénées centrales comme la métallurgie de l’Angoumois ou du Dauphiné ont dessiné, dès le règne de Louis XIV, un véritable aménagement du territoire avant la lettre qui étendait ipso facto l’influence de la mer au cœur d’un large hinterland, presque à la dimension du royaume. Ces approches n’excluent pas pour autant d’autres réalités dans l’appréhension des confins frontaliers. Il n’est que de penser aux bornages sanitaires plus ou moins efficaces (la peste de Marseille de 1720 en souligne la redoutable défaillance) mis en place à la fin du Moyen-Âge entre lazarets et bureaux de santé, afin d’éviter les contagions meurtrières venues d’ailleurs.

Comme si la mer imposait des frontières mouvantes, aux chevauchements multiples, chers à Jean-Luc Piveteau, créatrice de territorialités incertaines ou pour le moins toujours contingentes ?

* * * * *

Un aveu pour conclure. Je ne suis pas tout à fait dupe de l’aspect parfois un peu rhétorique de cette tripartition pour approcher une mer en partages puisque certains des exemples retenus pourraient être interchangeables dans la place de leur exposition démonstrative et les notions parfois se confondre. D’ailleurs, pour Michel de Certeau, l’espace est d’abord un lieu pratiqué : « Ce sont les marcheurs, explique-t-il, qui transforment en espace la rue géographiquement définie comme un lieu par les urbanistes. » (L’invention du quotidien). Au gré des différents acteurs en quelque sorte.

La transposition marine ici encore est aisée et l’espace serait ainsi une animation des lieux grâce aux multiples mobilités navigantes. Peut-être était-ce déjà le cas avec les lignes des portulans et sans aucun doute avec le désormais tracé répétitif des routes maritimes des supertankers, des porte-conteneurs géants comme des modestes cargos ou des trimarans. Il n’empêche. Cette exposition en trois moments participe de ce que j’ai appelé la mer en partages. Aux fonctions multiples que lui assignent les hommes, aux richesses qu’elle procure, aux possibilités de communication et de conflits, s’adjoignent des facteurs concrets que la mer impose à tous et donc que tous partagent : l’incertitude de la traversée, l’affrontement des éléments, la nécessité des échanges, l’inépuisable source d’un imaginaire ou le goût du divertissement.

S’y adjoint désormais un autre paramètre : la fragilité de cet écosystème de plus en plus visible et dont nous dépendons. Les multiples alertes sur la perte des ressources et surpêche, les souillures en tout genre (invasion des plastiques -plus de 85 millions de tonnes en 2020, dégazages, rejets chimiques de l’agriculture), les érosions du front de côte, les tsunamis meurtriers et la montée des niveaux marins. Autant d’accumulations répulsives, d’effacements de territoires à fleur d’eau qui font prendre conscience d’un autre rapport à la mer devenu impératif. Car pour demain, ce qui s’érige en partage entre les hommes et la mer, c’est bien la précarité d’une condition solidaire et existentielle.Alain Cabantous

(Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois, 07/10/2022)

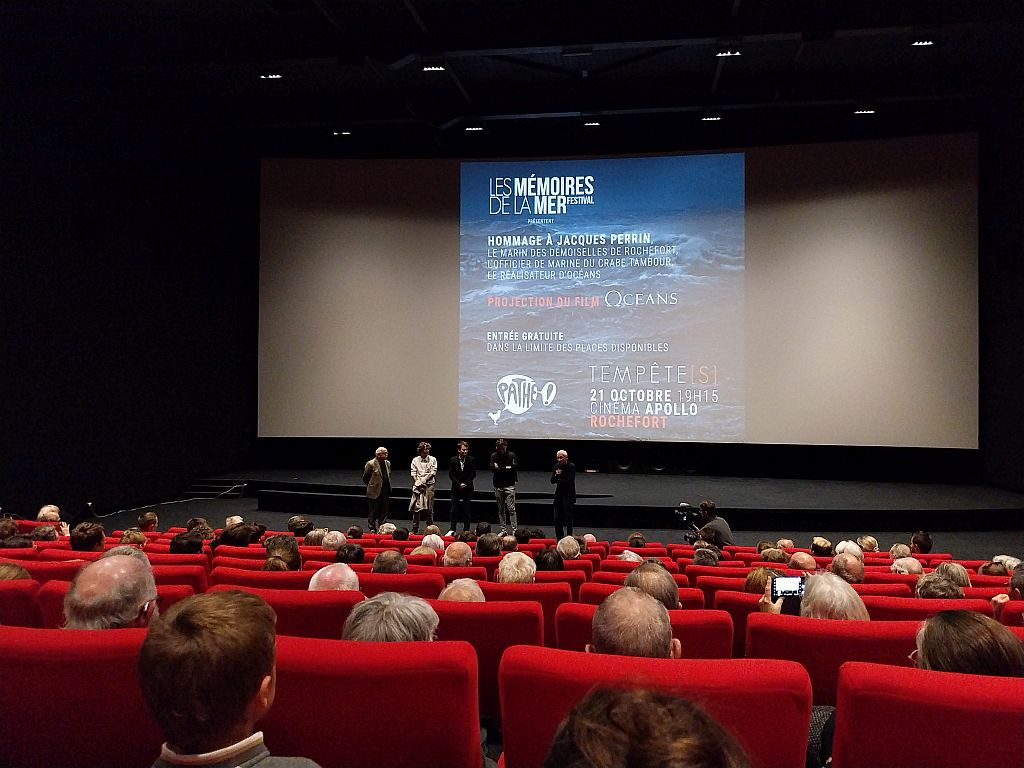

Rochefort est bel et bien re-devenue, l’espace de 3 jours, du 21 au 23 octobre, la capitale de toutes les mémoires de la mer. Ecrivains, cinéastes, artistes, universitaires se sont mêlés aux navigateurs de tous horizons, célèbres ou anonymes, comme aux scientifiques mobilisés par les défis qui menacent aujourd’hui les océans.

Le souffle de la tempête, le thème de cette 3ème édition, a été ressenti par tous, acteurs et spectateurs et s’est infiltré jusqu’au cœur de Rochefort, dans les allées du marché !

La tempête, cette compagne inséparable de l’univers des marins et de l’imaginaire de la mer, allergique à l’indifférence, suscitant passion, effroi, curiosité, création, émotion mais aussi innovation, rigueur, intelligence et anticipation.

Comme l’a dit, aux lendemains du Festival, Isabelle Autissier, “ce que j’ai trouvé intéressant dans ce Festival, c’est le terme Mémoire(s) avec un S. Dans le débat auquel j’ai participé, on était 7 marins de 7 horizons très différents : pêcheurs, conducteurs de super cargos, Marine Nationale…On voit bien que le même événement maritime, on ne le vit pas pareil, on le pense et on le vit différemment.”

Si l’atmosphère du Festival a été aussi studieuse que passionnée, c’est aussi parce que le changement climatique et ses fureurs associées impriment aujourd’hui partout leurs marques : aux hommes – et pas seulement au large- comme à la nature et aux animaux.

Aujourd’hui comme hier, pour avancer ensemble, la force des témoignages, la confrontation des expériences sont toujours aussi irremplaçables. Comme les ressources de l’imaginaire et de la création, enrichies aujourd’hui au cinéma par les technologies numériques, pour raconter et restituer l’indicible de la tempête.

Par l’émotion d’une belle soirée d’hommage à Jacques Perrin, le marin des Demoiselles de Rochefort, l’officier de marine révolté du Crabe-Tambour et le réalisateur engagé d’Océans dont la projection a été pour tout le public d’un cinéma Apollo archicomble un véritable choc.

Par la richesse du cru 2022 des livres, BD et films documentaires et la qualité des œuvres primées par les Mémoires de la Mer 2022.

Par l’émotion suscitée enfin lors de cette soirée de remise des prix par la jeune lauréate du concours de lecture à voix haute des grands textes littéraires sur la tempête.

Comme par la pianiste et chanteuse de Pianocoéan ouvrant la voie à l’expression musicale au cœur des prochaines éditions du Festival.

Sans oublier les musiciens et chanteurs de la Marine Nationale

Au final, une édition pleine de promesses … d’avenir !

Benedict Donnelly

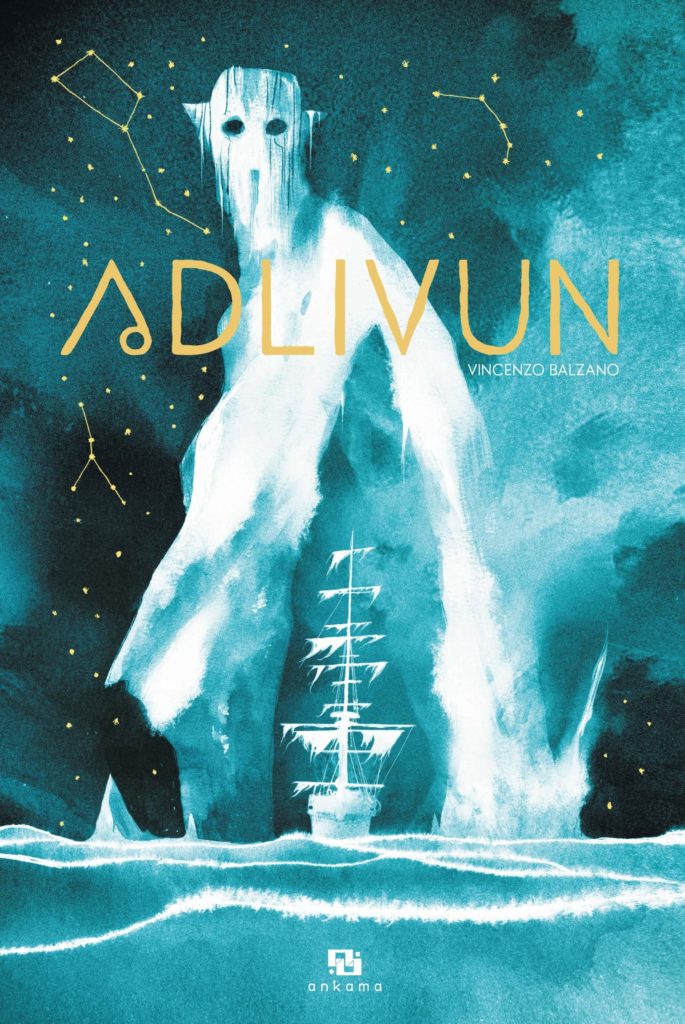

Une longue bande dessinée où se mêlent onirisme et réalité, choc des cultures et vie maritime, le tout à partir d’une histoire vraie.

1847 : la Marie-Céleste appareille de Londres vers l’Arctique à la recherche de deux bâtiments et de leurs équipages partis à la vaine découverte du passage du nord-ouest et dont on est sans nouvelles. Les navires seront retrouvés, fichés au cœur du territoire sanctuarisé des Inuits.

Comme l’indique le titre de l’album, adlivun désigne dans cette culture tous ceux qui vivent à côté ou en-dessous des vivants ; autrement dit l’esprit des défunts qui hante le monde souterrain qu’il soit terrestre ou marin.

Dès les premières pages, le lecteur est subjugué par ces personnages principaux étranges et inquiétants, par le mystère qu’ils dégagent et entretiennent, lucides aussi sur leur passé qui semble se répéter au présent : le capitaine dépressif revenu de tout, Jack, le médecin-scaphandrier hésitant et fidèle, le baleinier (un clin d’œil à Moby Dick), les deux femmes, Céleste et Mary, aux prénoms éponymes du navire, figures évanescentes qui ouvrent et ferment le récit.

Le lecteur est aussi balloté par ces allers-et-retours entre la très difficile existence des navigants et le contact d’un monde inconnu, presque brutal, fait de destruction et d’incrédulité, qu’ils ont, malgré eux, découvert. La rencontre avec ces mannequins, ces masques, ces crânes d’animaux, ces anciens corps déformés et fantomatiques, marqueurs d’un territoire interdit, entretient un imaginaire surréaliste sur un fond de réel.

Se dégage enfin une perte de repères, un peu comme celle des marins, d’abord par l’absence de pagination mais surtout par la force extraordinaire du graphisme soutenu par une mise en page exceptionnelle. Elle enchaîne les gros plans sur le visage des hommes ou sur de simples objets, les perspectives larges dessinant l’univers océanique et effrayant sur de pleines pages voire sur des doubles pages. A l’inverse, l’auteur, en une séquence, entremêle avec virtuosité de courts épisodes décalés. Les aquarelles délavées, verdâtres, grises, ocres ou bleuâtres, jusqu’à faire surgir l’engourdissement mortel du froid, soutiennent magnifiquement les scènes mouvementées et les arrêts sur image.

L’ensemble confère au récit une sorte d’envoûtement tel qu’ont semblé l’éprouver les survivants dont les cauchemars les conduiront jusqu’à une vie errante, ouverte sur la mort attendue, appelée même.

Un livre puissant, épuisant, énigmatique (pourquoi cette allusion à Jack l’Eventreur in fine ?), fantastique comme le rêve, presque impénétrable comme ce culte de ces morts glacés, bref remarquable.

Alain Cabantous

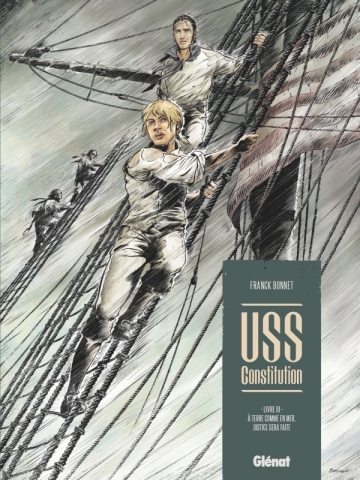

En remettant ce prix à Franck BONNET pour le tome III de USS Constitution, le jury des Mémoires de la Mer est heureux de récompenser, indirectement, une série BD complète (trois tomes).

Avec Franck BONNET, c’est un vent d’Amérique qui souffle sur la BD : on n’a pas oublié les 12 tomes (!) des Pirates de Barataria, une saga pleine d’embruns commise avec son complice Marc BOURGNE, ancrée dans la Louisiane du pirate Jean Lafitte.

Nous saluons ici l’ouvrage de la maturité : scénariste et dessinateur, Franck BONNET est désormais un auteur complet.

Au-delà de la fidélité à l’Histoire – bien expliquée – il faut souligner d’abord la place du navire dans la narration : Constitution devient un véritable personnage, passé au scanner de la soute aux câbles jusqu’aux hunes les plus escarpées, cadrées serré par le dessin ou en plan large, souvent dans des angles improbables. Le maquettiste de navires qu’est Franck BONNET révèle tout son talent dans ces magnifiques tableaux. L’équipage s’y déploie comme dans une encyclopédie de la vie à bord : on voit comment changer une vergue, servir le canon, escalader les enfléchures, virer au cabestan…

Le projet est d’ailleurs servi par un graphisme bien affûté :

Enfin l’intrigue tire sa force de quelques mécanismes habilement actionnés :

Bref, on est pris…

… et on apprend.

Emmanuel de Fontainieu

Directeur du Centre International de la Mer

La Corderie Royale – Rochefort

Pourquoi ce film est-il le lauréat 2022 des Mémoires de la mer ? Parce que le jury, composé de personnes formidables, a voté et que le film de Mathilde Jounot a gagné ! On pourrait penser que c’est parce que le débat sur l’implantation des éoliennes en mer est aussi un sujet particulièrement sensible ici, en ce moment… On n’aurait pas tort, mais tous les membres du jury ne sont pas charentais.

La vérité c’est que c’est un excellent film, bien filmé, bien monté, bien construit. La musique et le commentaire sont mis au service d’une histoire qui en devient passionnante. Car ce n’était pas gagné d’avance.

C’est vrai que les pécheurs et les éoliennes (comme les forages off-shore) recherchent exactement les mêmes endroits peu profonds. Les hauts fonds. Mais en termes cinématographiques, ce n’est pas une histoire qui paraissait fascinante au départ: le débat entre pécheurs, industriels et financiers… Plusieurs lieux différents, Saint Brieuc et le Tréport, avec en prime Bruxelles et ses technocrates; peu de scènes d’amour et encore moins de cascades. Bref, un film intelligent !

Et c’est bien ce que l’on voit à l’écran : un problème actuel traité sur la durée (des mois et des mois), et avec les acteurs : pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc et du Tréport, défenseurs des énergies vertes, industriels de l’éolien, scientifiques. On entend tous leurs points de vue, on suit leurs échanges ou… leurs dialogues de sourds. Et (c’est là où c’est extraordinaire !) la mayonnaise prend. On est dans un film à suspense. On se demande comment se prennent en fin de compte les décisions? On ne lâche plus l’intrigue et ses rebondissements.

Le film était un défi difficile, il est relevé avec maestria et avec quelque chose d’essentiel, l’intensité narrative!

Regardez-la bien et retenez bien son nom, ses deux films précédents ont déjà connu un grand succès et collectionné les récompenses internationales. C’est une Malouine, fille, petite-fille de marins, mais aussi une juriste et une journaliste qui a mené un gros travail d’enquête, considérant que le citoyen doit avoir les éléments pour se construire une idée plus précise des intérêts en jeu. Comme nous allons lui donner la parole, je ne la cite pas trop longuement mais elle dit : « On retrouve la politique au sens noble du terme. »

Moi je vous dit aussi: son film se regarde comme un roman ET c’est une archive formidable ! C’est le boulot ou la vocation (vous choisissez le mot qui vous convient) des Mémoires de la mer de sauvegarder de tels moments de l’histoire de la mer.

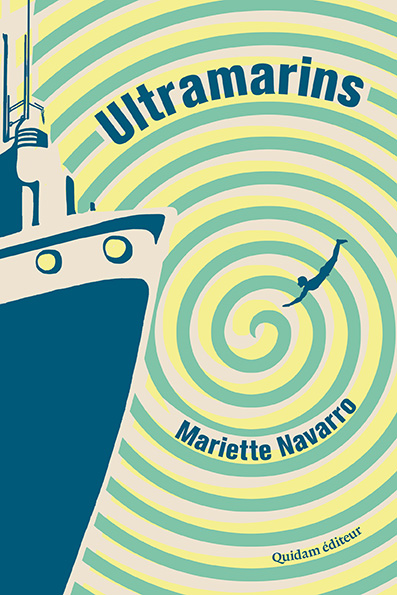

« Ils n’auront pas dessiné un filet bien large au milieu de l’océan.

Ils n’auront pas nagé plus de trente-cinq minutes.

Ils n’auront pas été autre chose que des créatures terrestres qui paniquent dans le bleu.

Ils auront vu leur vie résumée dans une vague, espéré le rivage et le réveil. »

« Ils savent que quelque chose leur a échappé. Pendant presque une heure ils ont perdu le fil de tout. Un peu de houle s’est jouée d’eux. Entre l’océan et eux quelque chose s’est produit dont ils ne parleront jamais, ou bien il faudra beaucoup boire, ou bien il faudra beaucoup de nuits blanches. »

« Ils ont quitté les sons de la terre et de la surface, ils découvrent la musique de leur propre sang, tambour jusqu’à la liesse, percussion jusqu’à la transe. Son noir des apnées, symphonie des apesanteurs ».

« En une seconde ils sont sous l’eau, les cheveux méduses, enfin livrés à autre choses qu’aux embruns, ondulent, libèrent de leur pression les crânes, ne pèsent plus rien.

Ultramarins (Mariette Navarro)

Votre livre commence avec un citation de Platon :

« Il y a 3 sortes d’hommes, les vivants, les morts et les marins ».

Ce soir les marins nous accompagnent.

Un navire chargé de marchandises quitte Saint-Nazaire pour les Antilles. Il est commandé par une femme, à la tête d’un équipage de vingt hommes. Théoriquement du moins.

Un marin lance l’idée d’une baignade en plein océan; à la surprise générale, la commandante accepte, elle d’ordinaire si soucieuse des protocoles.

Les marins profitent de ce moment suspendu, la commandante, restée seule à bord, se demande, elle si rigoureuse et professionnelle pourquoi elle a lâché ce oui :Une parenthèse de liberté dans un monde de règles et d’habitudes ?

La parenthèse récréative refermée, les hommes remontent à bord : ils sont désormais vingt et un. Les anomalies s’enchaînent alors, le bateau ralentit inexplicablement son allure et une brume impénétrable envahit la zone……

La commande est prise par le vertige, elle qui doit constamment faire ses preuves dans un univers masculin…Elle qui les dirige d’une main de fer.

Elle sait qu’elle appartient à la mer, qu’après chaque escale, il lui tarde de repartir, face à l’immensité. Jamais il n’a été question de vie terrestre.

« Elle, elle appartient à la mer. Bien avant d’avoir navigué, dans les années terrestres de maison chaude et de fratrie, de giron maternel et de chemin vers l’école, dans les années, même, de ville éloignée de tout port, d’études et de livres lus, elle ne marchait pas sur le même sol que les autres ».

C’est un livre dans lequel on se laisse complètement embarquer, c’est aussi un très beau portrait de femme, au milieu d’un monde de marins unis dans la camaraderie, c’est un hommage au père lui aussi commandant de bord.

C’est un premier roman empreint de poésie, un roman de la mer et des hommes, de la mer et d’une femme, qui entraîne son lecteur dans une dérive maritime avec l’océan et le brouillard qui nous enveloppe.

Un roman étonnant, fascinant, envoûtant, magnifique.

Chère Mariette pour vous ce poème du grand poète italien Giuseppe Ungaretti :

M’illummo d’immenso

Dernière chose, le livre a eu plusieurs prix dont le dernier en date le Prix Leopold Senghor du premier roman 2022, on est à presque 25000 exemplaires vendus, après sept réimpressions, et le livre est un objet superbe.

Des films qui se font l’écho fidèle des défis et des enjeux qui touchent aujourd’hui aux rapports de l’homme et de l’océan :

Pour vous donner envie de les découvrir à Rochefort, des extraits choisis :

Une édition dédiée à « La tempête », compagne inséparable de l’univers des marins

et de l’imaginaire de la mer : trois jours de rencontres, débats, lectures, films, musiques.

Isabelle Autissier, Erik Orsenna, Jean-Louis Etienne

Jérôme Seydoux, président du groupe Pathé, un des majors de l’industrie

cinématographique française qui distribue notamment le film Océans (réalisé par

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud en 2010).

SAMEDI 22 OCTOBRE / 14H30 -16H – ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE-DÉBAT

LA PIÈCE À CAFÉ (QUAI AUX VIVRES)

De tous temps, la tempête a été pour les marins l’aventure de mer la plus commune et la plus redoutée. Mais aujourd’hui, alors que le commerce maritime mondial explose, que les marines militaires se déploient dans toutes les mers du monde, que les courses à la voile autour de la planète se multiplient, comment se vit dans la communauté des marins et plus largement dans l’univers maritime la relation à la tempête ? Les technologies ont-elles vraiment banalisé cette relation ? Certains ont choisi délibérément d’aller naviguer en permanence au cœur des tempêtes. D’autres s’attachent avant tout à préserver leurs navires et à les contourner. D’autres encore cherchent à « jouer » avec elles pour progresser plus vite. Confronter leurs regards sur la tempête est un exercice inhabituel sinon inédit : c’est le défi de la 3ème édition du Festival des Mémoires de la Mer.

VENDREDI 21 OCTOBRE / 16H -17H30 – ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE-DÉBAT

ANCIENNE ÉCOLE DE MÉDECINE NAVALE

SALLE DES ACTES (RDC)

Nous avons tous en mémoire les images choc de l’amputation réalisée en pleine mer sans anesthésie par le chirurgien de marine du film Master and Commander. Ces images reflétaient-elles vraiment la réalité de la marine des 18 et 19e siècles ? Quels regards portent sur elles ceux qui ont aujourd’hui la charge de soigner les marins à bord des navires ou de leur porter assistance depuis la terre ? Comment s’organisent-ils eux-mêmes ici et maintenant pour faire face aux maladies et aux traumatismes sévères inhérents aux risques de la navigation en mer en solitaire comme en équipage ?

SAMEDI 22 OCTOBRE / 17H -18H – ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE-DÉBAT

CORDERIE ROYALE

SALLE DE PROJECTION DU CIM

Le littoral français connait régulièrement des épisodes météo d’une extrême violence. Sont-ils amenés à se répéter de plus en plus fréquemment ? Y a-t-il un rapport avéré avec le changement climatique ? La communauté maritime est-elle aujourd’hui suffisamment préparée pour les prévoir, les anticiper voire pour en réparer les dommages ? Le temps des tempêtes qui s’annonce va t’il transformer notre relation avec la mer ?

VENDREDI 21 OCTOBRE / 18H -19H – ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE-DÉBAT

FONDERIES ROYALES (LPO)

Comment les oiseaux vivent-ils dans les 40ème rugissants, 50ème hurlants, au milieu des tempêtes permanentes de l’Océan Austral ? Albatros, manchots, pétrels, comment ces oiseaux marins se sont adaptés pour continuer à vivre dans ces conditions extrêmes ? Quelles conséquences a pour eux le changement climatique ? Quelles sont les mesures prises pour préserver ces espèces emblématiques ?

DIMANCHE 22 OCTOBRE – 10H -12H – ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE-DÉBAT

CORDERIE ROYALE

SALLE DE PROJECTION DU CIM

En 1942, le tournage en mer par Orson Welles d’une séquence de son film It’s all true consacrée à l’épopée véridique de quatre pêcheurs brésiliens fut marqué par la mort tragique par noyade de l’un d’entre eux. Un drame exceptionnel dans le tournage des films de fiction, car la plupart du temps, les scènes de tempêtes en mer, qui nous glacent et nous terrifient, sont tournées en studio. Comment fabriquait-on hier, comment réalise-t-on aujourd’hui au cinéma ces images singulièrement réalistes ? Et comment font ceux qui affrontent les tempêtes en conditions réelles pour les besoins d’un documentaire ou d’un film ? Comment, dans ce cas, intègrent-ils la tempête et sa force dans leur création ?

SAMEDI 22 OCTOBRE / 11H30-12H30 – ENTRÉE LIBRE

RENCONTRE-DÉBAT

MUSÉE HÈBRE

La mer n’a été longtemps en peinture qu’un simple décor. Ce n’est vraiment qu’au 18ème siècle et surtout avec les artistes romantiques du 19ème siècle qu’elle est devenue une réalité vivante. Après les « marines » concomitantes au développement de la navigation marchande, viendra le temps de ce que Courbet appellera « les paysages de mer » et, comme marqueur de ces paysages, les représentations de la tempête. Voir la mer, c’est désormais voir la mer en tempête, observée depuis le rivage ou même au large depuis le pont d’un navire. Que racontent vraiment de la tempête les peintures de mer ? Comment traduisent-elles le déchainement de l’océan, l’effroi qu’il suscite et les résistances de l’homme ? Quelles relations entretiennent-elles avec les progrès des sciences de la nature (la météorologie, la biologie marine, l’océanographie…) ? Ont-elles aujourd’hui des héritières à l’heure de l’accélération des bouleversements climatiques ?

19H30 – ENTRÉE LIBRE

(dans la limite des places disponibles)

THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR

Soirée de remise des prix des Mémoires de la Mer aux auteurs de livres, BD et réalisateurs de films sélectionnés. Proclamation des résultats du concours de lecture « Récits de Tempêtes » destiné aux jeunes. Musique avec Pianocéan, Marieke Huysmans-B